|

|

|

|

北区景観百選に選ばれた滝野川の景観

|

魅力的な建物や地域のシンボルとなる景観

|

|

☆旧醸造試験場のレンガ造りの建物

滝野川2丁目6番

明治・大正の雰囲気が漂う建物です。

明治37年5月7日に大蔵省によって、滝野川に設立された醸造試験場の建物。

現在、醸造試験場は東広島市に移転しました。

独立行政法人酒類総合研究所と名称及び組織も変更されました。

跡地の多くは、民間のマンション用地・醸造試験場跡地公園として利用されています。

右写真の建物は現在も、酒類総合研究所が使用しています。

明治の名建築家である妻木頼黄(日本橋・横浜赤レンガ倉庫など設計)が、ドイツのビール工場を参考に設計した。当時としては最先端の施設だった。外壁のレンガは、日本に現存する建物の中でも、最も古い装飾レンガである。

醸造試験場跡地公園から見る建物は美しく、明治を語る歴史遺産である。

|

|

|

|

☆旧三菱銀行滝野川支店の建物

滝野川6丁目8番8号

写真はラッピングされた状態です。

残念ながら、平成16年3月取り壊されました。

又一つ街のシンボル的建物が消えました。

現在、跡地にコンビニが建っています。

|

|

|

|

人々のふれあいやにぎわいのある景観

|

|

☆滝野川6丁目34番にある井戸

滝野川6丁目34番10号

|

|

|

|

|

|

歴史が感じられる景観

|

|

☆金剛寺(もみじ寺)

滝野川3丁目88番17号

江戸時代将軍が岩淵筋で鷹狩をした時に休息所にしたといわれている。

江戸時代、石神井川が滝野川付近で深い渓谷美をつくりだしていた。紅葉の名所として有名であったが、将軍吉宗が100本の楓をこの渓谷に植えさせた為、金剛寺付近は紅葉と滝の名所として有名になった。そのため紅葉寺と呼ばれるようになった。現在は北区が道路に街路樹として楓を植えている。

紅葉寺付近の秋景色

|

|

|

|

☆正受院(赤ちゃん寺)

滝野川2丁目49番5号

江戸時代石神井川にあった不動の滝は人気を集め、正受院は参詣客が絶えることがなかった。

江戸市民は正受院で着物を脱いで、何回となく石神井川にはいり、本堂で弁当や寿司を食べて夕方には帰路についた。

江戸時代の人気行楽地であった。

|

|

|

|

|

地域の人たちに親しまれている並木などの景観

|

|

☆板橋駅前通りの桜並木

滝野川7丁目辺り

板場駅前から滝野川桜通り、谷端小学校周囲、南谷端公園周辺に桜並木がつづく。

滝野川七丁目は、滝野川市場通り商店街もあり花見と一緒に買物もできる。

小学校・公園の名に残る谷端川は滝野川では豊島区上池袋との境界を流れていた。豊島区長崎に発し、要町交差点付近から谷端川緑道となり、滝野川・大塚・小石川にいたる。

豊島区内では巣鴨川、文京区内では川底に小石が多かったことから小石川と呼ばれた。小石川の名の由来である。又礫川とも呼ばれたことから、地下鉄後楽園前の礫川公園の名前となっている。

現在谷端川はすべて暗渠になっている。

滝野川市場通り商店街

|

|

|

|

自然を肌で感じる景観

|

|

☆音無くぬぎ緑地

滝野川4丁目33番13号

石神井川をはさんで向こう側に

板橋区の板橋東いこいの森がある。

音無こぶし緑地も近くにある。

|

|

|

|

☆音無もみじ緑地

滝野川4丁目2番先

ユリカモメなど水鳥が見られる。

遠くに見える橋は紅葉橋。

紅葉橋でユリカモメに餌をやる光景を見ることがたまにある。

石神井川の蛇行点がもみじ緑地となった。

江戸時代

かって王子七滝のひとつ「弁天の滝」がここにあった。

この付近は自然の山水に恵まれ、とりわけ秋の紅葉の名所であった。又弘法大師作と伝えられる弁天像が洞窟内に祀られた松橋弁天洞窟もあった。

滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』に犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がここである。松橋弁天は岩屋弁天とも言っていた。

現在は滝も洞窟もなくなり、石神井川の遊歩道に掲げられた案内板で昔を知ることができるだけである。滝は昭和初期に枯れて、昭和50年の石神井川の護岸工事で昔の面影は失われた。

|

|

|

水辺や崖線の景観

|

☆石神井川と散歩道

滝野川5丁目〜王子1丁目辺り

音無もみじ緑地付近

|

遊歩道沿いの桜が美しい

|

|

|

☆紅葉橋

滝野川2丁目60番先及び滝野川4丁目1番先

紅葉寺の近く。

道路の並木の楓が秋に紅葉する。

春には石神井川の桜が美しい。

|

紅葉橋付近の桜

|

|

|

|

魅力ある通りや鉄道の景観

中央環状王子線

中央環状王子線が平成14年12月25日に開通後、歩道はタイル舗装になって電柱は地下化し魅力的な景観となった。 |

|

|

☆まちを走る都電

右の写真は飛鳥山停留所。

遠くにサンシャインシティが見える。

ここから専用軌道になる。

都電荒川線は早稲田と三ノ輪を結んでいます。東京を走る唯一の路面電車です。

都電荒川線は戦前王子電気鐡道として営業していましたが、昭和17年市電に統合され、更に昭和18年に都電と改称されました。

王子電気鐡道のころは、王子駅前→飛鳥山前→滝野川(現在の西ヶ原四丁目)→庚申塚※と、現在よりも停留所は少なかったのです。

唯一専用軌道の割合が多かった都電荒川線は、保存運動など人々の努力もあり残ることができました。

※現在は、王子駅前→飛鳥山→滝野川一丁目(都電になってから設置)→西ヶ原四丁目(滝野川を改称)→新庚申塚(都電になってから設置)→庚申塚

|

|

|

|

|

滝野川周囲の公園

|

|

☆飛鳥山公園

王子1丁目1番

滝野川1丁目と本郷通りで接しています。

桜の名所で有名。

山の小高い地点に飛鳥明神社が祀られていたため、飛鳥山と呼ばれるようになった。

江戸時代初期まで滝野川村の領域だった。

寛永10年(1633年)に幕府が王子権現の社領とした。

以後王子村の領域と認識されるようになった。

将軍吉宗の治世に、江戸市民の娯楽のためお花見の名所となった。

享保5年(1720年)桜270本を植樹。

享保6年(1721年)全部で1000本となった。

享保18年(1733年)水茶屋10ヶ所花見のため許可された。

以後現在までお花見は江戸市民に定着した。

明治6年(1873年)東京府による公園となった。

昭和40年(1965年)東京都から北区に移管された。

三つの博物館があります。

北区飛鳥山博物館

紙の博物館

渋沢史料館

|

広場から見た満開の桜

|

本郷通りからも桜が見える

|

飛鳥山公園内にある三つの博物館

|

|

|

☆北区立中央公園

十条台1丁目2番

滝野川4丁目の近くです。

雑木林が美しい公園です。

テニスコート・野球場もあります。

公園の入口が図書館。(下の写真)

その裏が公園となっています。

|

中央公園の芝生の広場

|

戦前に陸軍第一造兵廠の本部として建てられた。

戦後は米陸軍司令部として利用されていました。

映画やドラマのロケ地によく使用されます

|

中央公園にはジョギングコースもある。

|

|

|

板橋東いこいの森

板橋区板橋4丁目

板橋区立の公園。

滝野川4丁目と埼京線に挟まれた場所。

音無くぬぎ緑地・音無こぶし緑地と

一体的な憩いの場所になっている。

|

板橋東いこいの森公園

|

|

|

|

|

旧中山道と新撰組

|

タネ屋街道と

滝野川ニンジン・滝野川ゴボウ

現在も滝野川消防署三軒家出張所(滝野川5-39-3)の名に残っている「三軒家」は、江戸時代に旧中山道にあった種子屋のことであった。(注1)

桝屋孫八・越部半右衛門・榎本重左衛門の三軒の種子屋があった。主に野菜種子を売っていた。

中山道を通る旅人に名物練馬大根の種子を販売したのが始まりであった。その後、滝野川ニンジンの種子なども加わり三軒家の種子は有名になった。中山道を通る大名家の中にも、この種子屋から種子を買い求め、自藩で栽培させた藩もあったそうである。そんなことから、滝野川の種子は全国的にも有名になった。

明治の中期には巣鴨のとげぬき地蔵から

板橋区清水町にいたる約6kmの間に、

タネ問屋が9戸、小売店が20戸も立ち並び、

さながらタネ屋街道になっていました。

今でも種苗店が残っており往時を偲ばせている。

(注1)滝野川消防署三軒家出張所以外にも、戦前には滝野川警察署三軒家派出所が滝野川銀座商店街の真中にあったが今はない。

昭和7年10月1日、滝野川消防署創設。

三軒家出張所は、現在の滝野川第二小学校(滝野川6-19)の地に消防署とともに設立。(出張所署員13名)

昭和9年4月20日、

三軒家出張所は現在地に移転した。

現在地は、かって狐塚と呼ばれていた。

明治時代畑の中にお椀を伏せたような高い塚が現在地にあった。この塚の近くにキツネが住み通行人を化かすという噂があり狐塚と呼ばれた。

昭和に入り現在の中山道が開通すると、狐塚付近で事故が多発した。道路が拡幅された為追われたキツネの祟りではと思った地元の人たちによって、伏見稲荷をむかえて祀った。

滝野川消防署三軒家出張所が狐塚に移転し、火伏せの神と火消しが同居するという事態になった。

現在は三軒家出張所の建物の隣に伏見稲荷が祀られている。

中山道

日本橋から中央通りを須田町交差点に出、交通博物館の横を通って昌平橋を渡り、本郷追分(文京区向丘1-1付近)で岩槻街道と分かれ、旧白山通りを巣鴨へすすむ。巣鴨駅をすぎると白山通りと分かれた地蔵通り商店街から旧中山道になる。途中庚申塚・仲宿などを経て戸田の渡しにつく。高崎・軽井沢・木曽を通って琵琶湖東岸に出て、草津で東海道に合し京都にいたる。総延長540km。最近は旧中山道を毎月歩いて京都に至るツアーがさかんである。中山道・中仙道と両方呼ばれていたため、1716年江戸幕府が中山道と定めた。

|

東京種苗 豊島区西巣鴨3-18-5

「三軒家」の1軒榎本重左衛門ゆかりの種苗店

日本農林社 北区滝野川6-6-5

瀧野川種苗 北区滝野川6-61-14

|

|

|

亀の子束子西尾商店

滝野川6丁目14番8号

明治40年発明された亀の子束子。

明治から平成まで同じ形・変わらぬ人気、

ロングセラー商品それが亀の子束子。

亀の子束子西尾商店の本社は滝野川。

旧中山道に面した本社。

大正11年に建築された伝統を感じる建物である。

建物入口には、束子の材料の棕櫚(しゅろ)が植えられている。※

※柔らかい束子には、棕櫚(しゅろ)を使用し、固い束子には、 ココナッツヤシからとれるパームと呼ばれる繊維を使用している。

|

|

|

|

JR埼京線板橋駅 東口

滝野川7丁目4番1号

春には桜並木が美しい。

板橋駅は明治18年に開業した。

しかし、駅舎は線路の西側にしかなく東側の住民は不便をしいられた。

東口駅舎は昭和28年に区画整理事業の一環として「民衆駅」として実現した。駅広場には天然の岩から流れる噴水が、昔の滝野川付近の石神井川渓谷美をかたどっている。

東口開設のいきさつから、東口駅舎は北区に属している。

「民衆駅」 駅舎を新築または増改築する場合に,その一部を鉄道業者以外の民間が使用することを前提として,民間資本の導入を得て建築した駅およびその他の施設の総称。

|

板橋駅東口 |

|

|

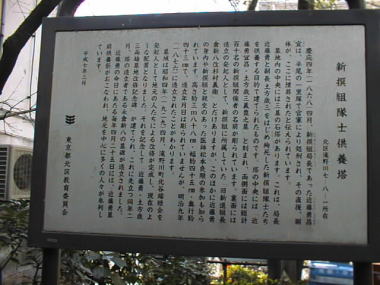

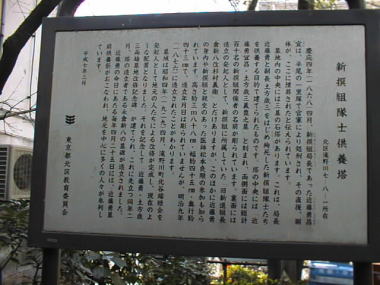

新撰組隊士供養塔 新撰組隊士供養塔

滝野川7丁目8番11号(寿徳寺境外墓地)

1868年4月25日板橋宿で近藤勇は処刑された。

首は京都三条河原で晒されその後行方不明。

胴体は三鷹市大沢6-3の龍源寺に埋葬された。

しかし近藤勇のお墓については他にも諸説がある。

(とりあえずここでは板橋駅東口の墓所は北区教育委員会が掲示した新撰組隊士供養塔と表示する→右の写真)

板橋駅東口の新撰組隊士供養塔(→右の写真)は、元新選組副長助勤であった永倉新八が1876年5月に建立した新選組慰霊碑。

供養塔の正面に

「近藤勇宜昌(昌宜が正しい)、土方歳三義豊之墓」

と彫られ、両側面には110名もの新選組隊士の名前が刻まれている。

供養塔のある寿徳寺境外墓地は、寿徳寺と檀家の人々によってよく手入れされている。

板橋駅東口を中心に、滝野川新選組まつりが、地元の人たちによって催されている。※

近藤勇 辞世の漢詩二篇

孤軍援絶作俘因

顧念君恩涙更流

一片丹喪能殉節

雎陽千古是吾儔

孤軍援けを絶ち俘因となる

君恩を顧念すれば涙更に流れる

一片の丹喪よく節を殉ず

雎陽※千古是れ吾が儔(ともがら)

※唐の張巡と許遠は安禄山の軍勢に抗して雎陽城を死守、十ヶ月に及ぶ長期篭城戦のかいなく落城し二人とも殺された。彼らの活躍により物資補給源たる華中を守ることができたため、二人は唐朝の忠臣であると称えらた故事。西暦757年にあった出来事なので千古は千年前という意味。

靡他今日復何言

取義捨生吾所尊

快受電光三尺劍

只将一死報君恩

他に靡くを今日また何をか言わんや

義を取り生を捨つる吾が尊ぶところ

快受す電光三尺の劍

只一死君恩に報いんとす

※2008年5月25日(日)12時〜16時 |

新撰組慰霊碑(寿徳寺境外墓地)

寿徳寺入口にある近藤勇石碑

滝野川4−22−2

|

|

|

隊士パレード

|

板橋駅東口のまつり会場

|

|

|

|

|

|

音無川お花見ロード

音無川お花見ロード

新撰組隊士供養塔

新撰組隊士供養塔